Проектирование фундаментов под колонны зданий и сооружений. Фундаменты под колонны: виды оснований для железобетонных и металлических конструкций

Фундамент под колонну промышленного здания строится с учетом механико-динамических свойств почвы. Габаритные размеры фундаментов промышленных строений проектируются так, чтобы среднее значение нагрузки на нижнюю плоскость основания была не выше расчетной нагрузки, а типовые показатели усадок отдельных элементов фундамента одного и того же строения были не выше допустимых показателей, которые регламентируются проектными нормативами.

По контуру фундамент промышленного строения в основном повторяет периметр той наземной части, которая над ним расположена. Поэтому многообразие оснований зависит от конструкционных особенностей и форм зданий и сооружений. В качестве монолитных массивов выполняются фундаменты крупных строений. Например, фундамент под памятник либо опору моста.

Фундаменты под колонны могут монтироваться как для отдельной колонны, а могут располагаться группами по несколько колонн. Такие группы имеют вид лент.

Основания для стен могут устраиваться в виде отдельно стоящих опор фундамента, которые перекрываются рандбалкой, либо подземных стен, повторяющих контур несущих стен. Это стеновые или как их еще называют ленточные фундаменты. По своей конфигурации они практически неотличимы от оснований, которые устраиваются под группу колонн.

Строительные материалы, применяемые при изготовлении фундаментов промышленных зданий и сооружений – это железобетон, камень, кирпич и бетон. В состав жестких оснований в основном входит бетон, кирпичная кладка.

Если типовые схемы указывают на присутствие в конструкции основания скалывающих либо растягивающих напряжений, то здесь необходимо применять железобетон. Из этого следует, что железобетон используется при обустройстве сборных конструкций и при обустройстве гибких основ.

Виды оснований под сборные колонны из железобетона

Чертеж сопряжения фундамента с колонной

Под сборные столбы из железобетона используют монолитные либо сборные основания из железобетона.

Цельные основания из железобетона образованы несколькими ступенями и подколонником, в котором размещается стакан для опоры. Нижняя часть стакана находится на 5 см ниже основания столба. Это необходимо для того, чтобы после снятия опалубки при заливке бетонной смеси сбалансировать возможные нагрузки и огрехи в расчетах.

Сборные железобетонные основания могут изготавливаться из одного башмака либо из блок-стакана и одной или многих плит, расположенных снизу него.

Проектирование включает в себя разметку верхней части подколонника на уровне заданной разметки поверхности грунта. Основы бывают высотой 1,2−3 м, между ними создается шаг 0,3 м. Эти показатели соответствуют максимальной глубине закладки основы. Высота основания регулируется с учетом высоты подколонника, при том же размере степеней.

Если проектирование предусматривает увеличение глубины заложения фундамента, то под ним выполняют песчаную или бетонную подушку. Благодаря увеличению размера подколонника в строениях с подвальными помещениями, фундаменты располагаются ниже напольного покрытия.

Основания заливаются бетоном марок М150 и М200. Армирование выполняется металлической сеткой с размерами ячеек 200X200 мм, которая размещается в нижней его части. Сетка сваривается, и поверх нее укладывается защитный слой толщиной 0,35−0,7 м. В качестве прутьев используют горячекатаную сталь периодического профиля класса А-П. Армирование подколонников выполняется таким же способом, что и армирование столбов.

Блок-подушки применяются для увеличения размера подошвы основания. Имеют следующие размеры:

- длина – 1,2-2,4 м;

- толщина – 0,3-0,4 м;

- ширина – 1-2,4 м.

Блок-подушки толщиной 1−1,6 м помимо стандартных размеров могут изготавливаться меньшей длины, то есть доборными. Изготавливаются из бетона марок М150 и М200. В качестве рабочего материала для армирования применяют класса А-П горячекатаную сталь. Чтобы уберечь от дополнительных нагрузок, блок-подушки располагают на ровную поверхность либо подготовку, выполненную из песка.

Основания из блок-подушек бывают прерывистыми и сплошными. В отдельно стоящих основаниях такие подушки укладываются с образованием разрыва, величина которого варьирует от 20 см до 90 см. Подобная конструкция дает возможность уменьшить расход стройматериала, уменьшить нагрузку и позволяет в полнее использовать несущую способность почвы.

При строительстве промышленных строений на просадочных почвах под подушками основания устраивается армированный шов, толщина которого варьирует от 3 см до 5 см, а сверху него монтируется армированный пояс толщиной от 10 см до 15 см. Это позволяет уменьшить нагрузку, увеличить жесткость основания, предупредить возникновение трещин при неравномерной усадке строения.

Блоки стен устанавливаются на бетонную смесь сверху подушек фундамента. Из подушек возводят стены подвала. Основание и его стены состоят из многорядных стеновых блоков, которые укладываются с шовной перевязкой.

Фундаменты крупных строений из массивных железобетонных компонентов выполняют из панелей-стенок и панелей-подушек. Панели-стенки устанавливаются сверху панелей-подушек. Они бывают со сквозными отверстиями, ребристыми и сплошными. Смонтированные панели скрепляются между соседними, методом сваривания закладных металлических компонентов. Эти подушки укладываются по форме прерывистых либо непрерывных лент. Бывают сплошными и ребристыми.

Ленточные монолитные фундаменты устраиваются в основном из железобетона. Они обустраиваются внутри опалубки, в которой вмонтирована арматура (если речь идет о железобетонных фундаментах), и укладывают бетонную смесь.

Свайные фундаменты имеют ряд плюсов: они практически не дают усадки, сокращают время на проведение земляных работ, а также снижают затраты на строительство. Любое строение с применением свай может простоять больше 100 лет.

В современном строительстве довольно часто используются металлические колонны, которые служат опорой для наружных и внутренних частей здания. Без них не получится обойтись, поскольку они образуют несущий каркас. используются чаще, ведь они отличаются высокой прочностью и удобством монтажа. Некоторые дизайнеры применяют их в качестве декоративных элементов зданий или отдельных помещений.

Составные элементы

Все металлические колонны состоят из нескольких деталей: оголовка, стержня и базы. Оголовок - верхняя часть, которая воспринимает нагрузку от кровли и передает ее на стержень. При его расчете учитывается не только вес опирающихся балок, ферм, но и особенности их крепления.

В средней части колонны располагается стержень, который передает нагрузку к основанию (базе). При его расчете важно учитывать равноустойчивость опоры, то есть берется равная гибкость относительно осей сечения. Этот принцип позволяет сэкономить на материале и получить устойчивую конструкцию. Мощные изделия должны быть усилены

База - основание конструкции, которое передает всю нагрузку на фундамент. Также она нужна для крепления опоры. При расчете базы учитывается толщина и площадь опорной части, а также материал фундамента.

Разновидности

Материал позволяет получать из него разные замысловатые формы, однако многие металлические колонны имеют сечение в виде двутавра, прямоугольной или круглой трубы. Размеры сечения вычисляются расчетом на прочность (обычно на сжатие) и устойчивость. Последняя характеристика зависит от наличия связей, стоек фахверка и др.

В зависимости от конструктивного решения, колонны могут иметь постоянное, ступенчатое и составное сечение. Конструкция постоянного сечения представляет собой единый стержень, который используется в бескаркасных постройках, складах и ангарах. На нее можно устанавливать оборудование с грузоподъемностью максимум 20 т.

Ступенчатые колонны созданы для установки оборудования грузоподъемностью более 20 т. Благодаря специальному сечению повышается их жесткость на изгиб и улучшается устойчивость. Данная конструкция имеет две несущие ветви: основную и подкрановую.

Составные металлические колонны редко используются, и могут воспринимать разную нагрузку (относительно оси). Они нужны для:

- установки кранов на небольшой высоте;

- монтажа кранов в несколько ярусов;

- реконструкции зданий.

Область применения

Стальные колонны пользуются большим спросом благодаря невысокой стоимости, удобству монтажа, легкости стыковки, малогабаритности. Большое количество достоинств позволяет использовать их для возведения:

- промышленных зданий (например, цехов);

- гражданских построек (многоэтажных зданий различного назначения);

- большепролетных покрытий и мостов.

- построек, требующих особого оформления (возможность получить различные архитектурные и дизайнерские формы).

В современном строительстве жилых и коммерческих зданий, мостов и иных сооружений часто в качестве основных несущих основную нагрузку элементов выступают колонны. Различные по способу производства и своим характеристикам, эти элементы зданий служат основой каркаса, на который устанавливаются все остальные конструкции здания. Вместе с тем для надежной, прочной, но главное правильной конструкции всего сооружения, колонны должны быть установлены с минимальными отклонениями от расчетных величин проекта. Именно поэтому в процессе расчета проекта и практической его реализации много внимания уделяется устройству фундаментов.

Фундаменты под колонны: виды оснований для железобетонных и металлических конструкций

Основой строительства любой капитальной постройки сегодня, независимо от того какое планируется его дальнейшее применение, является фундамент, тип и особенности которого зависят в первую очередь от типа грунтов на участке и той нагрузки, которая будет передаваться на него от остальных элементов здания.

Для устройства основания под такие специфические строительные элементы, как колонны в отличие от остальных видов конструкций применяются фундаменты способные не только выдержать вес колон и остальных частей здания, но и обеспечить необходимую проектом заданную вертикаль.

Для выполнения этих задач в современных технологиях применяются два основных варианта устройства фундамента под колонные конструкции:

- монолитные основания;

- сборные фундаменты.

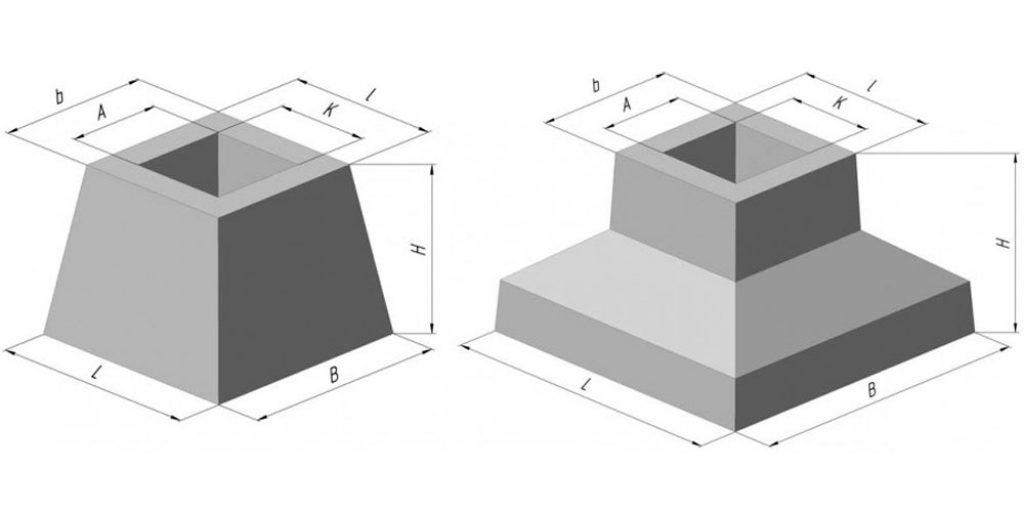

Виды фундаментов под колонны: слева - монолитный, справа - сборный

Оба варианта в основе своей имеют схожую конструкцию, выполненную из армированного железобетона. Такое исполнение позволяет надежно зафиксировать нижние точки опор в соответствующем положении. Отличие заключается в том, что каждый вид имеет свое направление применения:

- монолитные фундаменты более универсальны и могут использоваться как под железобетонные колонны, независимо от формы так и под стальные или металлические;

- составные или сборные основания используются в основном под бетонные колонны.

Для обеспечения соединения колонн и фундаментов в одно целое, применяются два основных вида соединения:

- для железобетонных конструкций применяются метод вставки основания колонны в специально созданное углубление с последующей его фиксацией заливкой бетоном;

- для стальных элементов предусматривается соединения с помощью болтов. Такая конструкция, когда в фундаментном блоке заранее установлены болты под отверстия в основании колонны обеспечивает наиболее удобное соединение.

Расчет фундаментов под колонны

Отправными данными для расчета фундамента под одну колонну здания являются:

- масса непосредственно самой колонны;

- масса перекрытия;

- масса стеновых материалов;

- масса конструкций здания, опирающихся на колонны.

Вычисление давления, которое воздействует на одну опору, проводится с использованием расчета площади опоры непосредственно самой колонны. Так, при размерах опоры 50*50 см. искомая площадь будет составлять 2500 кв. см. Далее проводится суммирование всех масс здания и деления полученного результата на площадь одной опоры.

Для расчета количества самих колон, требуются данные о свойствах грунта, глубине грунтовых вод, их насыщенности, при этом как показывает практика, количество опор рассчитывается с запасом не менее 50% запаса по прочности на каждую из колонн. При получении меньшего результата, как правило, увеличивают количество точек опор.

Устройства фундамента под железобетонные колонны

Монолитные и сборные основания под колонны предусматривают в своей конструкции специальную форму, в которую устанавливается железобетонная колонна. По сути это железобетонная форма, получившая в строительстве название «стакан».

Непосредственно сами фундаменты под железобетонные колонны могут быть представлены в двух основных вариантах конструкции:

- в монолитном исполнении;

- сборные конструкции.

Основой такой конструкции является прямоугольная плита, на которой располагаются другие меньшие плиты, образуя, таким образом, пирамиду в виде ступеней с венчающем ее вверху стаканом под опору. В монолитном исполнении все основание является одним целым, а вот сборная конструкция является чем-то вроде детской пирамидки – снизу самая большая плита, а далее плиты поменьше.

Устройство фундамента под металлические колонны

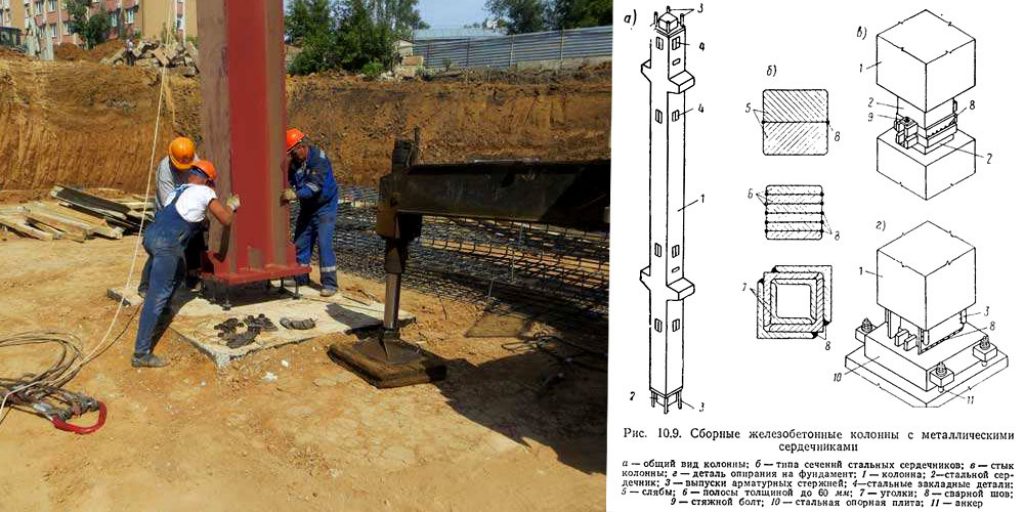

В качестве фундамента под металлические колонны используются в основном монолитные железобетонные основания. Каркасом такого монолита является армированная конструкция, вверху которой в определенном порядке в соответствии с размерами подошвы стальной колонны установлены анкерные болты.

Технология изготовления такого фундамента ничем не отличается от заливки монолитного фундамента для железобетонных опор, с той поправкой, что вместо стакана устанавливаются с помощью кондуктора анкерные болты.

Еще одной особенностью таких основания является точность разметки всех линий и точек установки болтов.

Монолитный фундамент под колонны

Монолитные основания, выливаемые одним монолитным сооружением, имеют грани ступеней под углом 90 градусов. Такие фундаменты в основном оборудуются непосредственно на строительной площадке сооружения. Для заливки на дне котлована на заранее оборудованном и подготовленном месте проводится разметка осей будущих колонн. Под каждое основание сооружается опалубка либо собирается съемная конструкция опалубки, использование которой значительно упрощает работу, поскольку не требуют дополнительных затрат на проверку правильности установки.

Для опалубки, согласно, технологических карт, проводится установка положения, как по вертикали, так и по горизонтали. Последним этапом проверки перед заливкой бетоном монолитного основания является проверка на соответствие правильности размещения по монтажным осям. После установки опалубки нижних ярусов, проводится проверка и установка подколонника (стакана).

При заливке основания под сложную форму железобетонной колонны используется усиление каркаса металлической сеткой или сварным арматурным каркасом. Для установки на легких грунтах, сложных почвах, там, где требуется повышенная прочность под фундаментом возможно устройство дополнительной площадки или устройство свайного фундамента, обеспечивающего большую прочность.

Анкерные соединения для устойчивости колонны

Сборные металлические колонны соединяются с фундаментным основанием при помощи анкерных болтов. Сами болты для крепления колонн устанавливаются в тело фундамента в процессе его заливки. Для закладки анкеров используются стандартные кондуктора, позволяющие установить болты с максимальной точностью. Согласно нормам и правилам погрешностью в установке анкерных болтов в основание является отклонение от заданного положения не более чем 2 мм в ту или иную сторону.

При промышленном изготовлении основания допускается отклонение одного из креплений, но не более чем на 5 мм. При этом все остальные анкера должны на 100% соответствовать стандарту.

В любом случае разметка и установка фундаментных блоков под стальные колонны проводится с помощью теодолита, по оси установки анкерных болтов.

При заливке бетонного основания под металлические колонны используют специальный кондуктор, с помощью которого контролируется глубина и высота установки анкерных болтов. По сути, это своего рода шаблон для установки анкеров. Чаще всего изготовление кондуктора проводится из металла, на верхней поверхности которого нанесены риски для совмещения с осями и последующей проверке правильности установки с помощью теодолита. Отверстия для крепления болтов делаются в соответствии с диаметром анкеров.

Перед заливкой бетоном болты привариваются к арматурному каркасу основания, а после заливки бетоном, до того момента как он наберет свою техническую твердость проводится проверка правильности расположения болтов. Следующим этапом проводится контроль жесткости опалубки и анкеров. В завершении данной контрольной операции проверяется высотно-плановый показатель расположения.

Под тяжелые стальные конструкции используются тяжелые или усиленные варианты анкерных болтов. Размеры как диаметра болта, так его длины и шага резьбы существенно отличаются от легких анкерных соединений. Установка усиленных тяжелых болтов проводится с помощью шаблонов, в нужном положении до заливки основания бетоном. Для большей фиксации таких шаблонов используют дополнительную фиксацию каркасными стойками, придающих конструкции более жесткий вид.

После заливки бетоном, шаблоны анкерных болтов убираются, при этом, как правило, каркас остается на месте установки. При проведении этого этапа работ особое внимание уделяется правильному расположению болтов, обязательно контролируются буквально все параметры – высота, глубина вертикальность установки. Это один из самых трудоемких процессов, но от него зависит насколько верно проведено установка фундамента. Для облегчения работ на этом этапе используется несколько эталонных шаблонов-кондукторов. Сваренный из металлического швеллера или иного металлического профиля большой толщины с нанесенными координатами осей он должен обладать большой массой и жесткостью. В намеченных местах просверливаются отверстия под диаметр анкерных болтов. Для легких болтов, как правило, используется обычный деревянный брус.

Перед установкой болтов проверяется правильность установки кондуктора. Он совмещается по осям координат, а по высоте устанавливается согласно меток, на стойках каркаса.

Отдельные фундаменты под колонны

Для проектирования и строительства отдельных фундаментов чаще всего независимо от типа почвы, на которой они планируются располагаться, выбираются сборные или монолитные фундаменты. Основанием является плита или несколько плит с дальнейшим расположением на ней ступенчатой конструкции. На особо ответственных участках площадь основания увеличивают, и дополнительно усиливают сварной решеткой из арматуры. В зданиях, где отдельные фундаменты под колонны планируется размещать в центре постройки для обеспечения больших нагрузок, площадь подошвы делают увеличенной, на дополнительно залитой монолитной площадке.

Заключение

В любом случае колонна должна иметь жесткое, твердое и правильно установленное основание. И хотя в большинстве случаев закладка фундамента проводится индивидуально для каждого сооружения, и в этом деле как кажется на первый взгляд, нет ничего особенного, однако привлечение специалиста, также, как и использование проектной документации, позволит существенно сократить объемы работ и избежать при этом серьезных ошибок.

Все сооружения и здания бывают двух типов – каркасные и бескаркасные. Как правило, все промышленные здания являются каркасными, но бывают исключения.

Фундаменты под колонны

В промышленных зданиях объём бетона, идущего на строительство фундамента, занимает немалую часть от общего количества бетона.

Поэтому при строительстве необходимо правильно выбрать конструкцию фундамента.

Наиболее подходящим вариантом под каркасные здания является применение колонн или ригелей, на которые в следующем навешиваются стенные панели и перекрытия.

Колонны бывают двух видов: железобетонные и металлические. В зависимости от условий эксплуатации выбирают фундаменты, которые устанавливаются под колонны. Определение выбора зависит от предварительного расчета.

В случае применения железобетонных колонн под них устраивают фундаменты стаканного типа, которые состоят из отдельных либо составных блоков.

При возведении высокого фундамента (более 35 см.) строят его ступенями, при этом монолитный фундамент имеет горизонтальную поверхность, а сборный фундамент имеет наклонную поверхность.

Блоки сборных фундаментов укладываются на насыпь из щебня либо песка толщиной в 100 миллиметров в случае сухих грунтов, и из бетона марки М50 при влажных грунтах. Расчет толщины фундаментной подушки производится с учетом типа грунта и массы самого строения.

Как правило, в фундаментном блоке устраивают углубления усеченной формы, что бы можно было опереть на него одну или две колонны. Для сооружения сборного фундамента применяют два ряда прямоугольных плоских железобетонных плит и подколонник из железобетона ступенчатой формы.

Готовая колонна

Для достижения более хорошей прочности и устойчивости фундамента, все сборные элементы фундамента скрепляют сваркой закладных металлических деталей и укладывают в растворе.

В зависимости от расчёта несущей способности фундамента и передаваемой нагрузки на него определяются размеры фундамента и его площадь подошвы. Расчет размеров металлических закладных производят обязательно.

Ранее при строительстве промышленных зданий углубление подошвы фундамента составляло 1,8 м от уровня чистого пола. В случае такого углубления верх подошвы фундамента находился на уровне 0,75 – 1,2 м от пола.

Поэтому при монтаже наземной части конструкции можно было наблюдать большие отвалы вырытого грунта. Затруднялась работа механизмов, монтаж наземной части и раскладка.

Не было также возможности засыпать котлован и начать подготовку под полы до окончания монтажа колонн и ригелей. Всё это снижало темпы работ и повышало стоимость строительства.

Фундамент под бетонную колонну

В наше время независимо от условия грунта отметка верхнего обреза фундамента располагается на 150 мм ниже уровня чистого пола.

С учётом гидрогеологических требований для заложения фундамента на необходимую глубину применяют подушки, устанавливаемые под подошву фундамента, либо сама верхняя ступень фундамента удлиняется.

Во всех вариантах длинна колонн остаётся неизменной, а сама конструкция фундаментного блока может быть и составной.

При устройстве такого фундамента для выведения его верхнего обреза на уровень 150 мм расходуется большее количество бетона, но это с другой стороны компенсируется тем, что уменьшается длинна колонн и пролетов фундаментных балок.

Это даёт небольшую экономию и значительное увеличение надёжности и прочности. Но как бы не старались, бывают случаи, когда уровень заложения фундамента достигает даже 6 м и более.

Было принято ряд конструктивных решений при строительстве фундамента:

- Колонны одинаковой высоты, а саму высоту фундамента изменяли;

- Фундамент оставался неизменным, а изменялась высота колонн;

- Высота фундамента и колонн оставалась неизменной, а применялись вставки и подколонники в местах изменения уровня заложения фундамента.

В зависимости от типа соединения каркаса колонн с фундаментом бывают два вида сопряжения: в виде жесткого и шарнирного сопряжения.

В случае жесткого соединения применяются стаканы, устроенные в фундаменте, в которые вставляются колонны, либо колонны крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. Расчет всех элементов просто обязателен.

В случает шарнирного соединения колонны крепятся к верхней части фундамента с помощью соединения сферических поверхностей, находящихся на торце колонны и верху фундамента.Расчет параметров сферической поверхности проводят только с учетом размеров самих колон.

В сооружение фундамента под металлическую колонну входят:

- Изготовление фундамента с полостью;

- Расчет расположения фундамента с учётом геодезических особенностей;

- Проектировка его размещения и выбор заполняющего полости материала, которым опираются на грунт.

В процессе изготавливают металлические оболочки, которые плотно западают друг в друга, сваривают фланцы с отверстиями, у которых имеются фиксирующие зубья, приваривают малым основанием к колонне внешнюю конусоподобную оболочку.Кстати, металлическую оболочку, а точнее сказать ее размеры, так же необходимо точно рассчитать.

Устройство фундамента под колонну

К внутренней оболочке приваривают стержни из арматуры.

Продольные стержни охватывают кольцевыми с расстоянием между ними 100-400 мм, тем самым образуя основу стального каркаса.

В процессе его образования также выполняют конус из щебня по центру каждой колонны, на который в последующем надевается арматурный конус вместе со стальной внутренней оболочкой в вершине.

После установки кондуктора арматурный каркас с внутренней оболочкой вместе с опалубкой рихтуется в пространстве, фиксируют их в нужном положении и подсоединяют шланг бетононасоса в горловину внутренней оболочки арматурного каркаса и с использованием вибрирования бетонируют конусный фундамент.

После того как бетон наберёт нужную прочность, устанавливается стальная колонна. На внутреннюю оболочку фундамента надевается внешняя металлическая конусная оболочка колонны, и совмещаются фиксирующие зубья с фланцевыми отверстиями, после этого фрикционные шпильки фланцев затягивают.

В итоге получаются конусные фундаменты под стальные колонны, с заполненной полостью щебнем и с вершиной, где располагается конусная оболочка. Таким образом, выполнен бызвыверочный способ монтажа колонны.

Для уменьшения усилий в кольцевой арматуре фундамента выполняется засыпка полости щебнем, который обеспечивает хорошую шероховатость в зоне соприкосновения железобетонного пустотелого фундамента с полостью. С этой целью нижний торец фундамента и его образующая строятся перпендикулярно. Обязательно проводится расчет.

Стоит обратить внимание на рихтовку фундамента. Так как от этого будет зависеть степень равномерности осадки колонн и всего здания. Рихтовку фундамента можно производить как в самом процессе изготовления фундамента, так и после изготовления фундамента в случае низкого уровня качества .

Также рихтовку можно производить после долговременной эксплуатации здания и в случаях проседания колонн.

Для рихтовки фундамента необходимо сначала провести нивелировку конусных фундаментов и затем определить необходимую величину рихтовки отдельных конусных фундаментов.Именно нивелировка даст возможность точно произвести расчет величины рихтовки.

В процессе рихтовки применяется песчаная пульпа или раствор из песка с добавкой глины, либо другого пластификатора. На подготовительном этапе прочищается патрубок и канал в прилегающем слое засыпки из щебня.

При помощи заострённого пробойника необходимой длины и отбойного молотка разрушают бетон, путём сверления или пробоя.А вот здесь расчет необязателен.

Устройство ленточного фундамента под колонны

Для повышения удобства использования в последующем патрубка рационально его прочистить через 1 – 2 часа после бетонирования.

Для поддомкрачивания фундамента на нужную высоту патрубок соединяют со шлангом, и песчаная пульпа закачивается в щебёночную засыпку.

В случае такой рихтовки достигается подъемная сила в 100 т на площадь фундамента в 10 м 2 . Таким образом, может быть создана подъёмная сила, которая поднимает здание любых габаритов и массы.

Когда рихтуется весь каркас просевшего здания, фундамент целиком не откапывается, так как давление пульпы позволяет преодолеть не только массу здания, но и грунта возле пазухи фундамента. В этом случае откапывается только патрубок. Правда, придется произвести точный расчет пульпы.

Пространственная рихтовка собранной конструкции производится после того, как установлена опалубка и её соединения с внутренней конусной оболочкой и конусоподобным каркасом.

После того, как будет засыпан пазух фундамента, демонтированы опалубка и кондуктор, а также после затвердения бетона производится безвыверочный монтаж колонны.

В момент опускания колонны совмещают зубья-фиксаторы с фиксирующими отверстиями. В конце после закрытия зазора, колонна фиксируется фрикционными шпильками фланцев.

После того, как смонтированы колонны пространство между фланцами и верхней частью фундамента заполняется бетоном.

Этим достигается ослабление нагрузки на внутреннюю конусную оболочку и конусный каркас, путём передачи части сжимающей силы на бетон фундамента. Вместе с этим нижняя часть колонны служит для предотвращения коррозии.

На практике же фундамент стальной колонны работает по следующему принципу. Сжимающая сила передаётся сверху в низ. Таким образом, сила сжатия сначала действует на внешнюю оболочку через торец фланца, затем на внутреннюю оболочку.

Вернуться к оглавлению

Процесс рихтовки

Устройство монолитного фундамента под колонну

В том случае, если колонны здания осели либо у них неравномерная осадка, производится рихтовка.

При рихтовке к патрубкам присоединяется шланг от бетононасоса и далее под давлением закачивается пластичная пульпа из песка с добавкой глины, либо другого пластификатора.

Колонна немного поддомкрачивается за счёт выдавливания пульпой железобетонного фундамента.

Применяя на практике данный вариант можно достичь следующих экономических показателей:

- Уменьшения расхода металла на 10-15%;

- Уменьшения расхода бетона на 20-30%;.

- Уменьшения трудоемкости изготовления и монтажа фундамента;

- Обеспечивается рихтовка на случай проседания колонн, для более удобной эксплуатации здания.

Вернуться к оглавлению

Расчёт колонного фундамента

Расчет монолитного фундамента под колонну означает, что нужно узнать выдержит ли земля ту нагрузку, с которой фундамент будет давить на неё. Фактически это расчёт колонного фундамента означает узнать давление всего строения на грунт, а точнее на один квадратный сантиметр грунта.

Произвести расчёт не трудно, для этого нужно:

- Узнать полную массу строения;

- Узнать полную площадь опоры;

- На основе двух предыдущих вычислений узнать фактическое оказываемое давление.

Чтобы узнать массу дома, нужно узнать массу всех его составных частей. Начать следует с перекрытия на колонны фундамента и с самих колонн. Сначала нужно узнать массу колонны, так как она тоже оказывает некое давление, хоть и маленькое.

Закладная деталь под колонну

Для этого нужно произвести расчет её объёма. Сделать это можно по обычной геометрической формуле, то есть длина, умноженная на ширину и умноженная на высоту.

Так мы узнаем объём. Чтобы узнать массу нужно объём умножить на плотность. Плотность среднестатистического цементного раствора равна 2,5 тонны на метр кубический. После того, как проведен таким образом расчет, определяется, что одна колонна у нас получилась весом 1000 килограмм.

Дальше нужно узнать массу перемычки. Если она делалась из сборных железобетонных плит, то это не составит труда. Нужно просто количество плит, которые были использованы умножить на массу одной плиты, в свою очередь массу можно узнать в той компании, где плиты закупались.

Поэтому производить расчет перемычки здесь не обязательно.

Если же ростверк является монолитным, то его массу можно вычислить следующим способами:

Первый способ состоит в том, чтобы вычислить массу какого-то малого объёма, а из этого рассчитать массу всего перекрытия, или ростверка. Делается это так.

Если фундамент заливался самостоятельно, то легко можно произвести расчет плотности раствора.

Пусть при изготовлении раствора использовалось одна часть цемента, шесть частей воды и три части песка. Данное соотношение не верно, оно взято для удобства расчётов.

По различным справочникам можно узнать плотность цемента песка и воды. Например, положим, что плотность цемента равна 2000 килограмм на метр кубический, а плотность песка 1500 килограмм на метр кубический, плотность воды равна 1000 килограмм на метр кубический.

Теперь нужно узнать какой объём в одном метре кубическом занимает каждый элемент. Например, песок занимает 30 процентов, так как всего частей у нас было десять и три из них песок. Тогда вода будет занимать 60 процентов и 10 процентов цемент.

Это означает, что в одном метре кубическом будет 0,1 метра кубического цемента, 0,3 метра кубического песка и 0,6 метра кубического воды.

Исходя из этого, получим, что весь метр кубический будет весить ровно столько, сколько весит 0,3 метра кубического песка, 0,1 метр кубический цемента и 0,6 метра кубического воды.

Поэтому нужно выяснить их массу. Так как мы уже определились с плотностями и только что узнали объёмы, массу вычислить не составляет никакого труда:

- Песок – 0,3м.куб х 1500 кг./м.куб = 450 килограмм;

- Вода — 0,6м.куб х 1000 кг./м.куб = 600 килограмм;

- Цемент — 0,1м.куб х 2000 кг./м.куб = 200 килограмм;

И того получим, что один квадратный метр имеет вес в 450 кг + 600 кг + 200 кг = 1250 килограмм.

Следует напомнить, что эти данные не точны, и нормальный бетонный раствор должен иметь плотность порядка 2500 килограмм на метр кубический.

Однако расчёты нужно проводить, так как такая плотность не присутствует и может меняться, а особенно это касается тех случаев, когда раствор приготавливался самостоятельно.

Устройство фундамента стаканного типа под колонну

Итак, теперь мы получили массу одного метра кубического. Чтобы произвести расчет всей массы нужно вычислить объём всего перекрытия или ростверка.

Для этого всю его длину нужно умножить на ширину и высоту. Так получим объём.

Теперь весь этот объём нужно умножить на массу одного метра кубического. Положим, что весь объём получился порядка 10 кубических метров, тогда вся масса равна 10х1250 = 12500 килограмм.

Второй способ применим тогда, когда точно известна плотность применяемого бетона. Дальше производится расчет, так же как и в первом способе, то есть сначала нужно найти объём всего ростверка, а потом умножить его на эту плотность.

На данный момент нам стало известно, что масса ростверка равна 12500 килограмм, а масса столба равна 1000 килограмм. Теперь нужно всю массу фундамента разделить на количество столбов, пусть их 25, тогда 12500 разделить на 25 будет 500 килограмм.

Эта цифра указывает, какой вес от всего фундамента приходится на один столб. Тогда учитывая вес самого столба, получим, что на него давит ровно 1500 килограмм.

Дальше нужно произвести расчёт стен. Если они сделаны из пеноблоков, то сделать это просто. Сначала нужно взять всё количество пеноблоков, потраченное на возведение стен, и умножить на массу одного столба. Если не известно, какое количество пеноблоков потребуется, то надо вычислить и его.

Сделать это тоже просто. Сначала нужно определиться с площадью стен. Пусть она равна 180 квадратным метрам. Теперь нужно определить площадь блочной поверхности, из которой будет состоять стена.

Например, блок имеет размеры 60 сантиметров по длине, 30 сантиметров по высоте и 20 сантиметров по ширине. Если стены будут возводиться при помощи блока, который будет ложиться на ребро, то его площадь будет рана 0,3 метра умноженная на 0,6 метра и получим 0,18 метра квадратного.

Теперь нужно всю площадь стены разделить на площадь одного блока, то есть в нашем случае это 180 метров квадратных делить на 0,18 метра квадратного.

Получим 1000 блоков. Теперь умножим тысячу на вес одного блока, что равно примерно 30 килограммам, и получим 30000 тысяч килограмм. Теперь это число нужно разделить на количество столбов, а их у нас 25, тогда получим 30000/25 равно 1200 килограмм.

Имея уже полученную массу в 1500 килограмм, получим, что на один столб давит вес в 2700 килограмм.

Деревянный фундамент

Дальше рассчитываем массу чердачного перекрытия. Сделать это можно, как и все предыдущие. Если чердачное или межэтажное перекрытие состоит из дерева, то нужно рассчитать объём всех затраченных досок и умножить на плотность.

Если доски изготовлены из сосны, то плотность равна примерно 850 килограмм на метр кубический, если доски изготовлены из берёзы, то плотность равна 900 килограмм на метр кубический.

Если же чердачное перекрытие изготовлено из бетона, то нужно учитывать и массу профнастила под бетонное перекрытие.

Масса одного сборного элемента всегда известна, так что вычислить массу всего настила не составит труда. Массу бетонного перекрытия можно вычислить так же как массу ростверка.

Пусть масса перекрытия получилась 5000 килограмм. Теперь опять эту цифру нужно разделить на 25 столбов, то есть получим, что на один столб перекрытие действует с силой в 5000/25 = 200 килограмм.

Имея уже 2700 килограмм, получим, что на один столб фундамента уже действует масса в 2900 килограмм.

Дальше вычисляем массу крыши. Сначала нужно вычислить массу каркаса, который, как правило, изготавливается из дерева, а потом покрытия, которое может быть представлено в виде шифера, металлочерепицы и других материалов.

Армирование фундамента под колонной

Сделать это можно по тем же принципам, что и при вычислении массы остальных элементов. Положим, что масса получилась 4000 килограмм, тогда крыша оказывает давление на все столбы в 4000 килограмм, а на один столб в 4000/25 = 160 килограмм.

Дальше необходимо узнать какое давление оказывается на один сантиметр опоры. Для этого нужно вычислить площадь опоры. Зная, что столб имеет длину и ширину в 50 сантиметров, получим, что площадь опоры равна 2500 квадратных сантиметров.

Тогда давление вычисляется, как 3060 делённое на 2500 получим примерно 1,22 килограмма на сантиметр квадратный.

Дальше необходимо узнать тип грунта и его расчётное сопротивление. Все эти данные можно взять в геологической службе, или из различных справочников и карт. Допустим, что сопротивление грунта равно 2,2 килограмма на сантиметр квадратный.

Тогда сравнив два этих числа, видим, что дом оказывает такое давление, которое грунт способен выдержать. Это означает, что такой план строительство пригоден.

Если же сопротивление меньше, то нужно либо увеличивать площадь одного столба, либо увеличивать количество столбов.

При расчётах не были учтены масса внутренней отделки и масса всех вещей. Хотя на самом деле она была учтена, когда производился расчёт массы стен, так как не вычиталась масса всех ниш, то есть окон и дверей. Так же нужно чтобы сопротивление грунта было немного больше, чем расчётное давление, так как зимой масса дома увеличивается за счёт снега на крыше.

Начальные этапы строительства

Так же при расчётах и ростверка и межэтажного перекрытия не были учтены массы арматуры, однако считать их тоже нудно.

Масса одного прута арматуры находится как площадь сечения, умноженная на длину прута.

Зная диаметр арматуры, площадь сечения можно найти по простой геометрической формуле – П умноженное на радиус в квадрате, где П-3,14.